« Nos Grandes Peurs, mythes et réalités au fil du temps »

Jeudi 29 novembre : Table Ronde à l’Espace Mimont à 18 heures 30 :

La fin du monde ne cessera jamais de nous menacer….

Autrefois, le ciel pouvait à tout moment nous tomber sur la tête. L’An mille devait être fatal. Et la peste ? Et les famines ? Et le péril jaune ? … Et le nucléaire ? Et le réchauffement climatique ? Et l’intelligence artificielle ? et le transhumanisme ?

L’Occident, l’humanité toute entière, voire la planète, sont en danger permanent. Mais, il y a sûrement des coupables qu’il nous faut désigner et réduire à l’impuissance afin de conjurer ces risques, déjouer les complots et apaiser les dieux.

Comment faisait-on pour propager ces craintes et désigner les boucs émissaires, en des temps où Internet n’existait pas, ni le téléphone ni même la poste ?

Les grandes peurs qui ont jalonné notre histoire recèlent beaucoup de mystères.

Qu’elles soient fondées ou imaginaires, elles nous posent une question : et si nous avions besoin de nous faire peur ? au bénéfice ou au détriment de qui ?

La question est toujours d’actualité.

Voir ci dessous les textes proposés par nos intervenants

LES GRANDES PEURS DES HOMMES PREHISTORIQUES (H. de Lumley)

Depuis ses origines, l’Homme au sein de la nature, a appris à maîtriser ses peurs face aux éléments naturels comme les feux de forêt allumés par la foudre et par les volcans ou face aux animaux féroces, comme le tigre aux dents de sabre (Homotherium), la Panthère géante (Meganthereon) ou la hyène géante (Pachycrocuta).

En présence de feux naturels allumés par la foudre et par des volcans, les premiers Hommes comme les animaux, devaient fuir. Néanmoins, quelques-uns plus audacieux s’en sont emparé et, capables de l’entretenir pour le conserver, ils l’ont apprivoisé. Lorsque le feu s’éteignait c’était le désespoir.

Ainsi quelques os brûlés, comme dans les grottes de Swartkrans et de Wonderwek, en Afrique du Sud, ou à Gesher Benot Ya’aquov en Israël, ont été découverts dans des niveaux très anciens, environ un million d’années à Swartkrans et Wonderwek, 800 000 ans à Gesher Benot Ya’aquov, dans des niveaux isolés, mettant en évidence que l’Homme, avait été capable de s’en emparer et qu’il savait le conserver.

Ce n’est qu’à une période beaucoup plus récente, il y a à peine 400 000 ans, à la limite des zones tempérées chaudes de la planète, qu’il est devenu capable de l’allumer à son gré. La domestication du feu a été un formidable moteur d’hominisation. Elle a fonctionné comme un moteur d’accélération de l’histoire de l’Humanité, en permettant d’allonger les jours et de prolonger par là même les activités. Prolongeant le jour aux dépens de la nuit, le feu a également permis de prolonger l’été aux dépens de l’hiver, ce qui a favorisé l’exploration de territoires encore inconnus et d’occuper pour la première fois les zones tempérées froides de la planète.

Le front d’hominisation de la planète s’en est trouvé considérablement modifié et agrandi : on note ainsi, que pendant les périodes de refroidissement climatique, l’Homme est présent dans le nord de l’Angleterre, dans le nord de l’Allemagne, en Belgique, dans le nord de la France et en Asie centrale. Il est d’ailleurs probable qu’à cette période, à la fin du Pléistocène moyen les Hommes aient pénétré pour la première fois au Japon, et peut-être aussi, en plusieurs vagues, sur le continent américain. La présence humaine devient ainsi permanente dans les régions septentrionales de l’Eurasie, comme à Choukoutien, en Chine.

Le feu a permis la cuisson de la viande et, par ce biais, il a modifié l’anatomie même de l’Homme, en entraînant l’expansion du crâne, l’étau musculaire ayant pu se relâcher du fait d’une mastication plus aisée. La fabrication des outils s’en est trouvée également améliorée, grâce au durcissement par le feu de la pointe des épieux.

La domestication du feu à surtout été un facteur de socialisation et de convivialité : c’est autour du foyer que s’est organisée et développée la vie sociale. On imagine des récits de chasse, racontés à la lueur des flammes, où la traque des éléphants ou des bisons prend des allures d’exploit, voire de mythe, et où les chasseurs se transforment en héros, voire en demi-dieux.

Autour de ces traditions de chasse prennent forme des cultures régionales et des sociétés, qui acquièrent unité et solidité. Les paléontologues peuvent, à partir de la maîtrise du feu, repérer et individualiser de grands groupes culturels dotés chacun d’une technologie particulière : c’est ainsi que l’on distingue la culture acheuléenne du Bassin parisien de la culture acheuléenne méditerranéenne. Ces pratiques technologiques devaient se fonder sur des structures de pensée communes.

C’est également autour du foyer que se développent les premiers habitats élaborés. Allumer un feu et l’entretenir représentent, dès la fin du Pléistocène moyen, des actes essentiels de la vie humaine préhistorique. L’habitat prend la forme d’un campement de base, où les Hommes reviennent, où les tâches sont partagées entre les hommes et les femmes, les parents et les enfants. C’est donc la maîtrise du feu qui a structuré l’habitat et qui l’a rendu permanent, tout en entraînant une division des tâches au sein des membres d’un même groupe.

C’est ainsi qu’autour du foyer, le soir après leurs randonnées de chasse, en évoquant leur aventures , à l’abri des grands prédateurs, que les Hommes ont peu à peu appris à maîtriser leurs grandes peurs et à dominer progressivement la nature au sein de laquelle ils se sentaient mieux intégrés.

Il faut souligner que la fonction sociale du feu a traversé les âges, puisque le terme de « foyer » désigne aujourd’hui soit un lieu d’habitat, soit une structure d’accueil, soit encore une cellule familiale et économique. C’est donc bien autour du feu qu’à débuté la grande aventure humaine, l’Homme ayant appris à maîtriser ses peurs.

Depuis plus de 2 500 000 ans, les premiers Hommes, des Homo habilis, qui émergent au sein des Australopithèques, ne sont plus essentiellement végétariens, mais deviennent consommateurs de viande, ils ne sont pas encore chasseurs redoutant l’attaque de grands carnivores.

Ils se procurent la viande qu’ils récupèrent par la pratique du charognage en recherchant au bord d’une rivière, d’un fleuve ou d’un lac des carcasses d’herbivores abattus par de grands carnivores. Ils sont alors en compétition avec la hyène géante pour avoir accès à ces carcasses ainsi qu’en témoignent autour d’un squelette abandonné de grand herbivore, éléphant, hippopotame, rhinocéros, antilope, quelques pièces d’industries lithiques et des coprolithes de hyène. L’étude de la superposition des stries de découpe sur ces os permet de savoir si c’est l’Homme ou la Hyène qui est passé le premier.

L’Homme a alors su s’affranchir de ses grandes peurs en apprenant à écarter la hyène géante qui s’approchait d’une carcasse de grand herbivore.

Il y a 1 600 000 ans, avec les premiers Homo erectus, l’Homme est devenu susceptible de chasser, sans abandonner la pratique du charognage.

D’abord la chasse à l’épieu, c’est le corps à corps avec un grand herbivore qu’il cherche à abattre. Puis, un peu plus tard, la chasse à la lance qui permet de s’approcher de l’animal à abattre de quelques mètres seulement et qui implique déjà des stratégies de chasse élaborées.

Avec les Hommes modernes, il y a un peu moins de 30 000 ans, l’invention du propulseur a permis aux Hommes d’abattre l’animal chassé à un peu moins de 15m, enfin avec l’invention de l’arc, en affût dans la forêt, la chasse devient possible à plus de 50 m.

Grâce aux acquisitions progressives de la technologie liées au développement de la cognition, l’Homme est devenu capable d’affronter les grands mammifères avec de plus en plus de sécurité.

Ainsi, tout au long de leur longue histoire, les Hommes se sont progressivement affranchis de leurs grandes peurs, ont appris à garder leur sang froid devant le danger, pour mieux maîtriser la nature et assurer leur survie.

Chez les premiers Hommes, les Homo habilis, qui ont émergé il y a un peu plus de 2,5 millions d’années au sein des préhumains, déjà des hominidés qui avaient acquis la station érigée bipède, à jailli l’Esprit, avec l’apparition du langage articulé, l’émergence de la pensée conceptuelle et la naissance de la pensée réfléchie, comme le montre l’invention de l’outil manufacturé qui implique des stratégies de façonnage et de débitage élaborées. C’est alors que sont apparus les premiers balbutiements de la pensée symbolique et la quête de la transcendance ainsi qu’en témoigne le façonnage de boules polyédriques en quartz ou en quartzite, dont tous les points sont à égale distance du centre, qui paraissent symboliser la globalité de l’Humanité, de la Nature et de l’Univers.

Au cours du développement de la cognition, lié à l’accroissement progressif du volume du cerveau et à sa plus grande complexité, l’Homme s’interroge sur sa signification et sur sa place dans l’Histoire de l’Univers et de la Vie. Il prend peu à peu conscience du terme de sa vie et a peur de la mort. C’est alors qu’il veut poursuivre sa route au-delà de sa fin sur la Terre. Naissent alors les premiers rites funéraires.

Rappelons l’aven sépulcral de la Sima de Los Huesos dans la Cueva Mayor, Sierra d’Atapuerca, près de Burgos, en Espagne, au fond duquel ont été précipités une vingtaine de cadavres de défunts associés à un magnifique biface en quartzite (Excalibur), de couleur jaune, rouge et violacée qui n’a jamais été utilisé et qui est évidemment une offrande funéraire. C’est aujourd’hui le plus ancien témoignage d’un rite funéraire.

Pour s’approprier les forces physiques et les pouvoirs psychiques d’un défunt, et lui permettre de poursuivre ainsi sa route, les Homo erectus ont pratiqué un cannibalisme rituel ainsi que le montrent les restes humains fossiles de la grotte de la Caune de l’Arago (450 000 ans) et de la grotte du Lazaret (150 000 à 190 000 ans) ou ont été sélectionnés des crânes, des mandibules et des os longs contenant de la moelle, qui présentent des stries de découpe pour récupérer la viande et des fractures sur les os longs pour récupérer la moelle.

Rappelons aussi les sépultures néandertaliennes ou celles des Hommes modernes archaïques, celle d’un enfant de 9 ans dans la nécropole de Qafzeh qui tenait dans sa main un massacre de cerf symbole de résurrection datée de 92 000 ans, celle du vieillard de la grotte de la Bouffia-Bonneval à la Chapelle-aux-Saints inhumé avec un pied de bison et un thorax de renne pour son voyage dans l’au-delà, celle d’un enfant néandertalien d’environ 9 ans de la grotte de Shanidar dans le Turkestan irakien enseveli dans une fosse sépulcrale avec des fleurs des champs.

Avec les Hommes modernes, les Homo sapiens, les sépultures se multiplient comme, par exemple, celle de la Dame du Cavillon, à Grimaldi, commune de Vintimille, en Italie, qui a été inhumée, à l’âge de 37 ans, il y a 24 000 ans, parée d’une coiffe funéraire et d’un jambelet au-dessus du mollet gauche, pour son voyage dans l’Au-delà.

L’Homme a alors pris conscience de la poursuite de sa route dans l’Au-delà après son départ d’ici-bas. Il a vaincu ses plus grandes peurs.

Ugo Bellagamba – Auteur de Science Fiction – Professeur de Droit et d’Histoire des Idées Politiques à la Faculté de Nice-Sophia-Antipolis

La fin de tous les mondes possibles ou les Grandes Peurs dans la Science Fiction

La Science Fiction affectionne tout particulièrement les scénarios catastrophes et elle nous propose un florilège de fins du monde. Décryptons- le (ou les) ensemble, avec un zeste d’humour, et réjouissons-nous de savoir comment nous allons disparaître.

Philippe Coffinet – Neuropsychiatre, spécialiste des pathologies du sommeil

« Regards sur l’invisible »

La psychanalyse peut elle nous aider à y voir clair dans les mécanismes psychologiques (qui gouvernent nos peurs) souvent enfouis dans les archétypes de l’inconscient collectif? Tel sera le challenge!

Paolo Morlacchetti – Nos Grandes Peurs

Est-ce « la peur qui a créé les dieux » comme disait Lucrèce, ou au contraire, la religion et la foi nous invitent-elles à ne pas avoir peur, en acceptant un ordre des choses fondé sur l’amour de Dieu ?

Les religions dirigent-elles les peurs ?

Nous essayerons, en parcourant l’histoire, les textes Bibliques et l’actualité de réfléchir à cette question fondamentale.

Vendredi 8 février 2019 à 20 heures 30 – Eglise Saint Georges

Vendredi 8 février 2019 à 20 heures 30 – Eglise Saint Georges

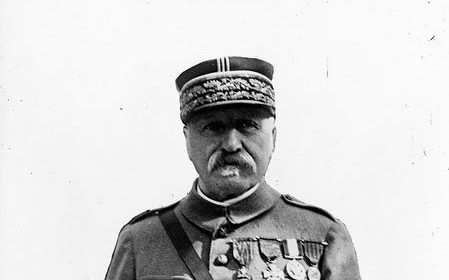

Le général de Castelnau : 1914-1918, la guerre des occasions perdues.

Le général de Castelnau : 1914-1918, la guerre des occasions perdues.

:

: